Contexte d'organisation

La petite histoire ...

Phase 1

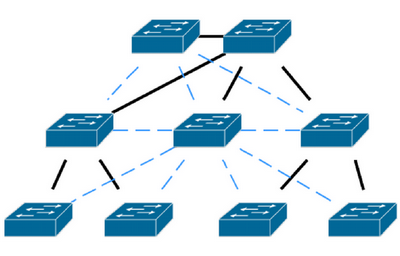

L'Assistant Informatique de service se voit confier un plan de brassage à appliquer. Il est simple : ajouter une bretelle entre le switch de distribution 1 et le poste 4012.

Oui, mais voilà, l'AI qui n'a rien d'une IA pense au plaisir de rouler sur l'autoroute pour

son prochain WE dans le sud et se trompe en connectant le switch de distribution 1 au switch 2.

Pas d'étincelles ni de court-circuit. Tout va bien. cooool.

...

Le temps de revenir au bureau info, les appels fusent au téléphone.

QUOI? QUE PASA?!? LE RESEAU EST TOMBE @#*!!

Eh oui, l'AI a fait une belle boucle réseau et vive les tempêtes de trames et les parties de ping pong sauvages…

Mais le chef (il est pas chef pour rien) passe un rapide savon à l'Apso(*) et file auprès des switchs en

souffrance pour défaire la boucle.

Ouf, tout le monde se calme

Que s'est-il donc passé ?

La petite histoire, phase 2.0

Au cours d'une soirée (beuverie) entre amis, Apso raconte l'histoire à ses potes geek.

Ils se marrent bien et donnent le tuyau de mettre en place STP, pour ne pas se faire avoir une seconde fois.

Certains, plus futés, ajoutent que ça pourrait même être utile si un autre lien vient à défaillir …

La petite histoire, le retour (de bâton)

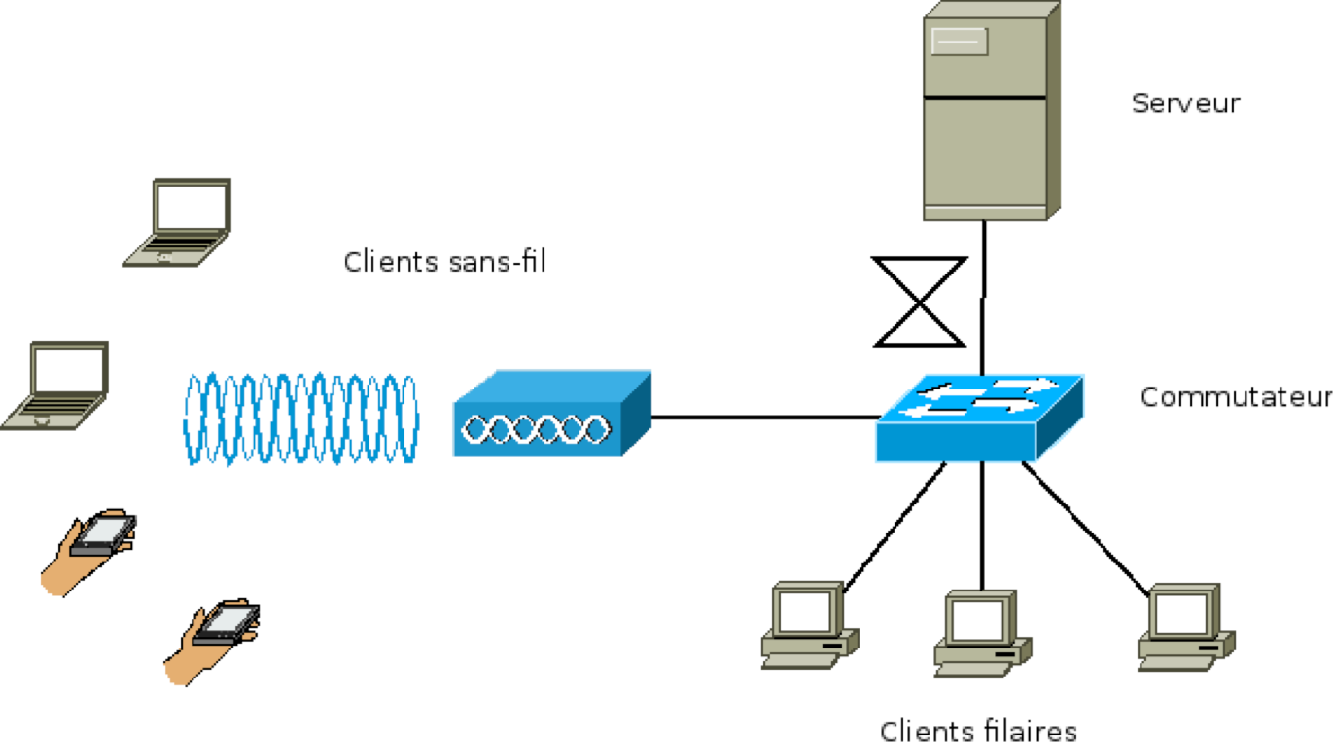

Le chef se fait souffler dans les bronches (vengeance!): la connexion entre les deux switch principaux, qui sont assez distants, est saturée et d'une lenteur inacceptable.

Le chef s'exclame :

- Que faire ? Même avec STP et un troisième switch on ne peut pas résoudre le problème.

Apso frappe dans sa main et lance :

- On change le switch pour en mettre un plus rapide ?

- Non, on est déjà en Gb. Grr.

- Si seulement on pouvait avoir des "deux fois deux voies", comme sur l'autoroute pour relier les switchs … (souvenir de WE ?)

- EURÊKA !!! fait le chef en sautant d'une joie jubilatoire.

Multiplier les liens entre les switchs pour avoir un lien dans un sens et l'autre dans l'autre sens ...cela permettrait d'alléger le trafic en le répartissant sur deux lignes simplex au lieu de duplex…

Le chef trouve l'idée pas mal mais réfléchit et se souvient de STP. Il dit :

- Pas mal comme idée, mais en fait, non, je me souviens de STP.

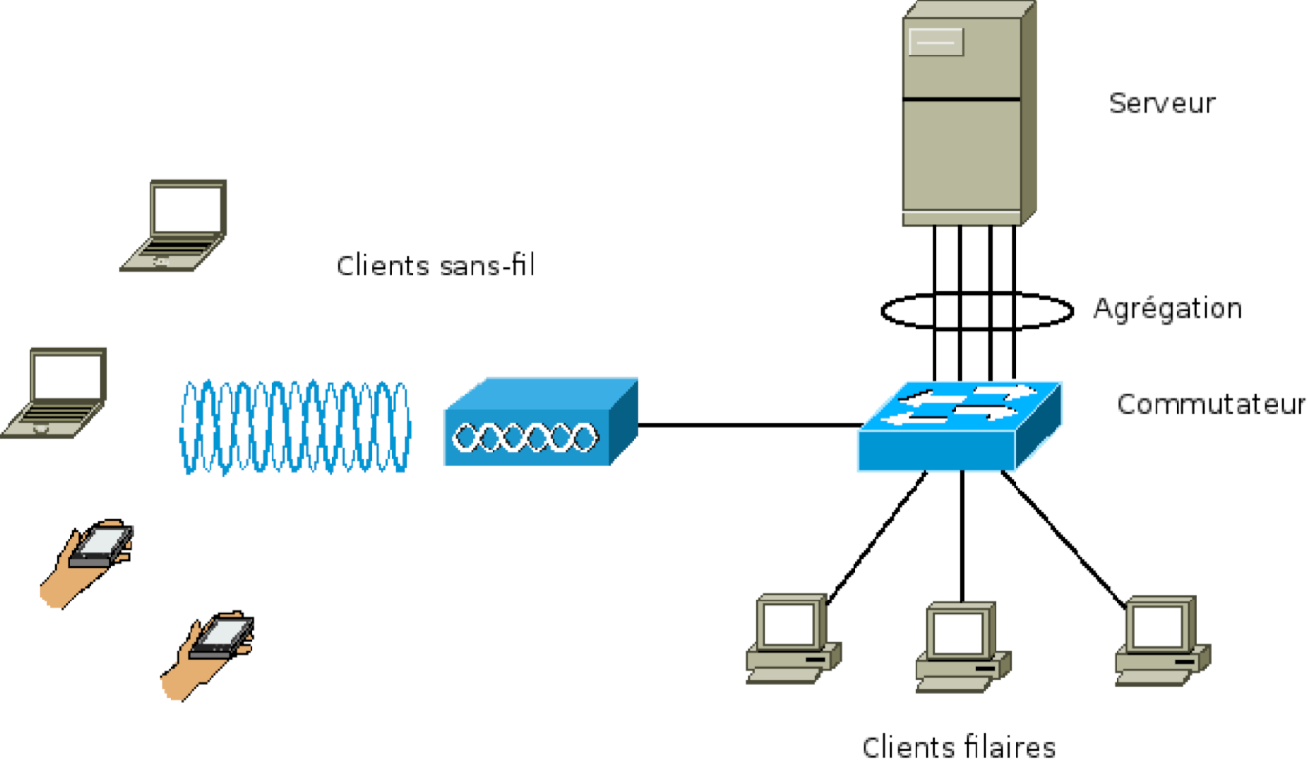

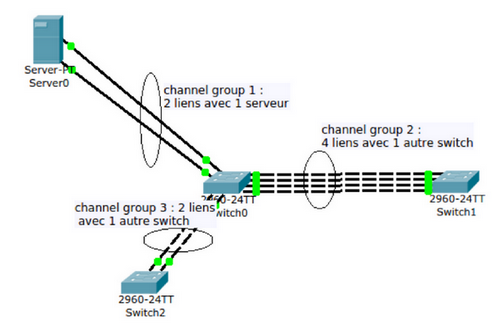

Le net fournit la réponse : le protocole LACP qui permet de créer une agrégation de lien et faire communiquer plusieurs lignes en //. Et même plus que 2 :) Cela permet d'augmenter le trafic en additionnant chaque débit de ligne

La discussion reprend, enthousiaste :

- SUPER! C'est exactement ce qu'on veut : 1 ligne = 1Gb/t, 2 lignes = 2Gb/s, 3 lignes = 3Gb/s

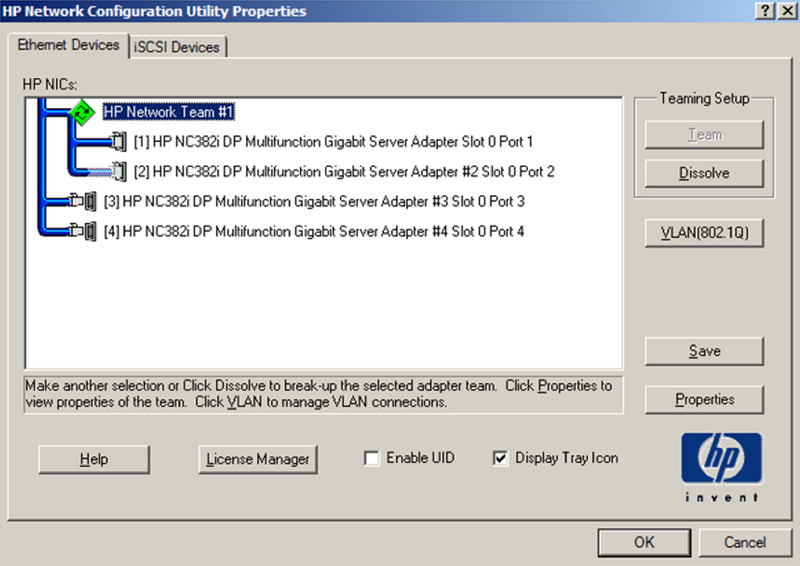

- Et entre une machine (un serveur) et un switch, c'est aussi possible (siouplait?)

- OUI ! Victoire !

- Ça mérite une augmentation. Au moins. Je dirais même plus, une médaille, une promotion, le poste du chef.

- Mouais. On verra ça à Nouvel An. Hmm ?.

Exemples d'organisation de travail

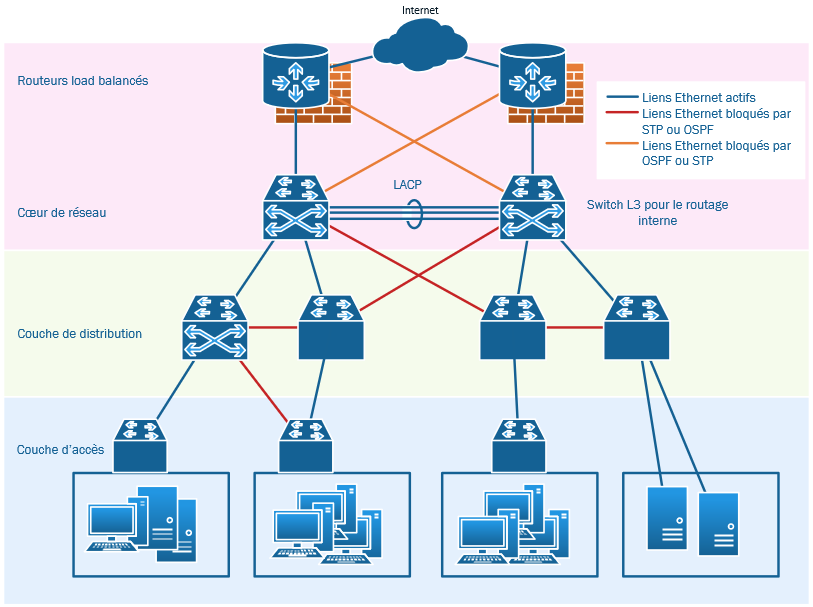

Les organisations ont parfois une architecture interne complexe : géographie, périmètre morcelé, gestion de la sûreté et de la sécurité des connexions, etc..

M2L, maison des ligues et GSB, laboratoire avec visiteurs médicaux et production

Contraintes des organisations

- Nombreux bâtiments et hôtes dans le réseau,

- Protocoles et application qui saturent la bande passante (voiIP, visio conférences, mesures en temps réel, production en flux)

- Nécessité d'avoir des communications rapides sur les liens du coeur de réseau,

- Volonté d'avoir une architecture propre et facilement lisible, ordonnée

- Budget limité ou planifié à long terme

- Sûreté de l'infrastructure, résilience et résistance

l'objectif est de limiter, de circonscrire les pannes et incident réseau, les ruptures de liens, la surcharge du réseau ou la baisse de la bande passante